十年树木,百年树人。教育关乎国家的发展大计。在70年的教育发展浪潮中,望城一中退休教师刘忠东作为亲历者,用坚守践行了人民教师的神圣职责。

石笔和石板 铺就少年求学路

1946年农历九月,刘忠东出生于乔口镇花山村(现团头湖村),在家里排行老三,前面还有一位哥哥和一位姐姐。由于父亲身体不好,没有劳动力,全家人挤住在破旧的茅草屋里,遇上大风大雨天气,随时都担心屋顶会被刮掉。

后来村里办互助组,刘忠东有了上学的机会--1955年,他正式进入花山初小学习,开启了人生的第一课。

▲石板石笔-网络图

“书包是母亲缝制的,文具用的是石板石笔,石板随便写一点题目就满了。”刘忠东表示,那时候经济非常困难,纸张稀少,用纸写字比较贵,农村孩子都选择用石板和石笔写字,经济、实惠。

由于学习刻苦,刘忠东在一年级时就光荣加入中国少年先锋队,但入队宣誓却在五六里外的格塘凌冲小学。由于没有交通工具,刘忠东凭借两条腿,翻山越岭走了2个多小时才到达。当鲜艳的红领巾系在脖子上时,刘忠东内心的自豪感油然而生。

课外参加劳动 老师垫学费助完成学业

1959年,刘忠东从花山初小转到了离家2公里外的田心完小读五年级。“每天的午饭就靠一个瓷缸装着三两米,一巴掌大的饭到了学校就凉了,冬天也只能硬着头皮吃下去。饭里也没一点油水,吃了跟没吃一样,饿肚子只能硬挨着,尤其是61年全国大饥荒,饿到不行还要下田做农活。”

每天除了上学,刘忠东还要到生产队参加劳动。“生产队有很严格的要求,插秧的间隔必须保持在四寸宽、六寸长,错了就要扣粮。我当时负责拖架子在土地上划格子。有时候农田面积太大,担心拉不直,我就想到用数学课上老师说的两点确认第三点的办法,把这个任务完成了。”

后来,刘忠东以优异的成绩考入青峰中学(现望城六中)。但是一个学期十几块的学费,对于刘忠东的家庭来说无疑是个重担,加上姐姐出嫁,哥哥娶妻生子,刘忠东对读书打起了退堂鼓。还是刘忠东的班主任廖嘉宾老师找到了他,不仅极力劝他继续学习,还垫上了学费。

心无旁骛 扎根教学一线四十余年

到了初二,刘忠东迫于生计还是选择退学。他回到了家乡第18生产队做了会计,在农闲之余负责记账计工分。那时的工分是凭力气活算分,会计工作是不算的,所以刘忠东一般只能得六分(总共十分)。由于生活拮据,他用的墨水都是三分钱一包的墨粉兑成的,据说能用很久。

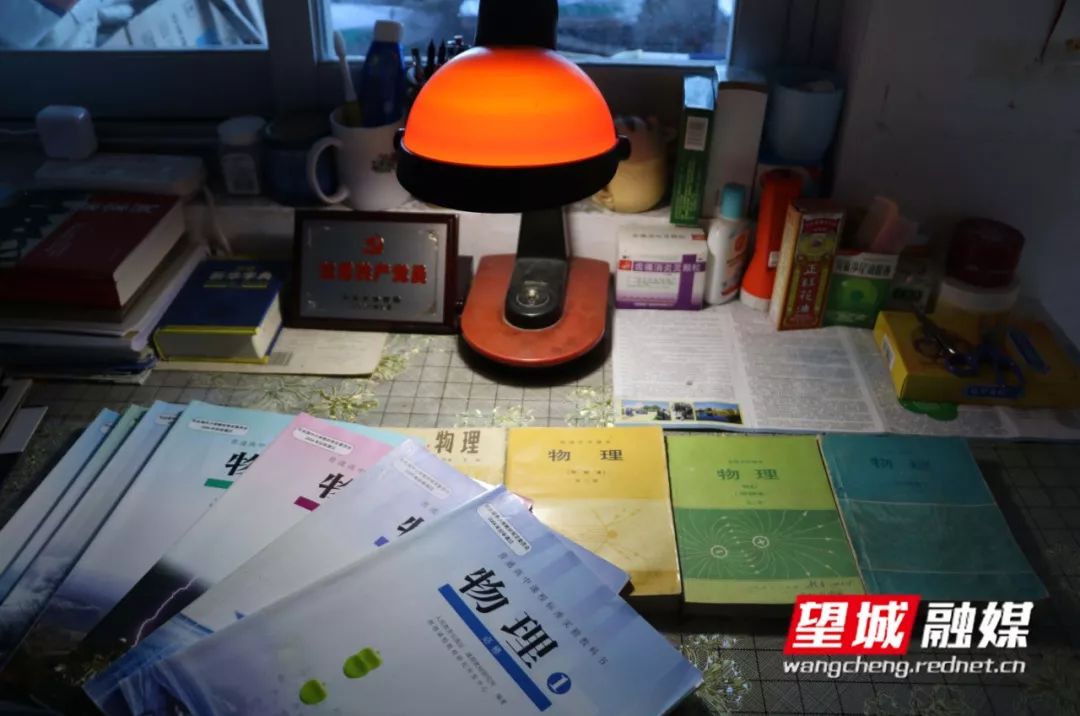

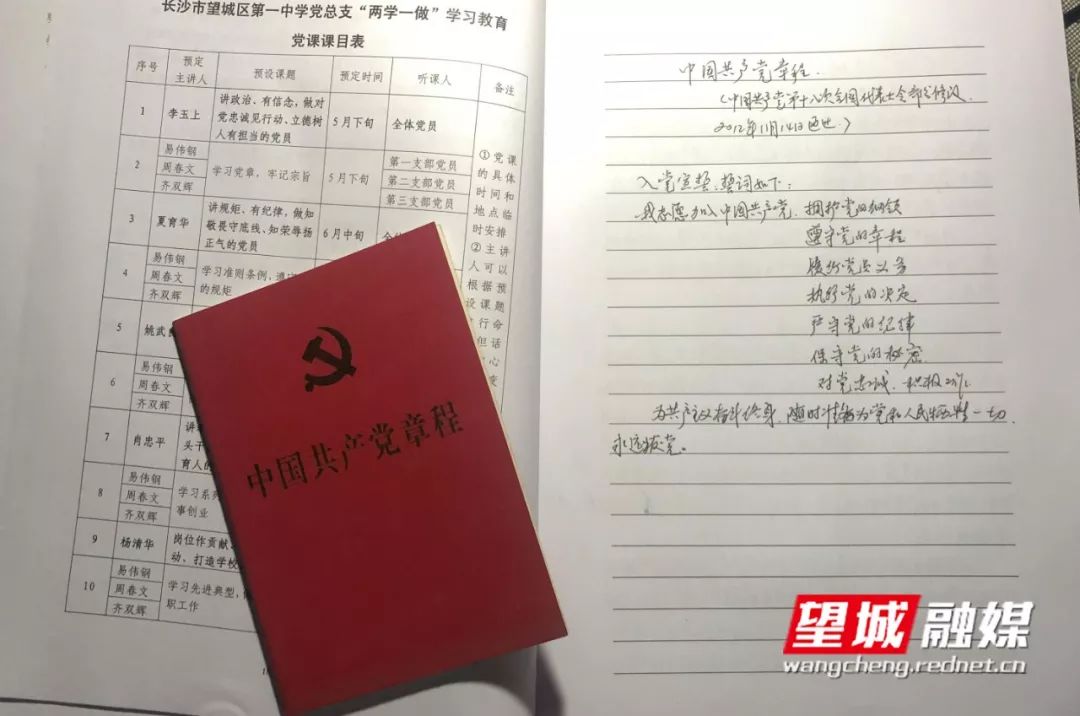

由于工作努力,刘忠东光荣的加入共青团,并在1964年出任了大队的团支部书记,负责开展毛泽东思想学习工作。1966年,感慨于家乡的教学资源限制,他组建了花山五七中学,全校共7名老师,开设9门课程。而刘忠东自己则出任物理老师,正式开启了自己40多年的从教生涯。

▲保存的新老课本

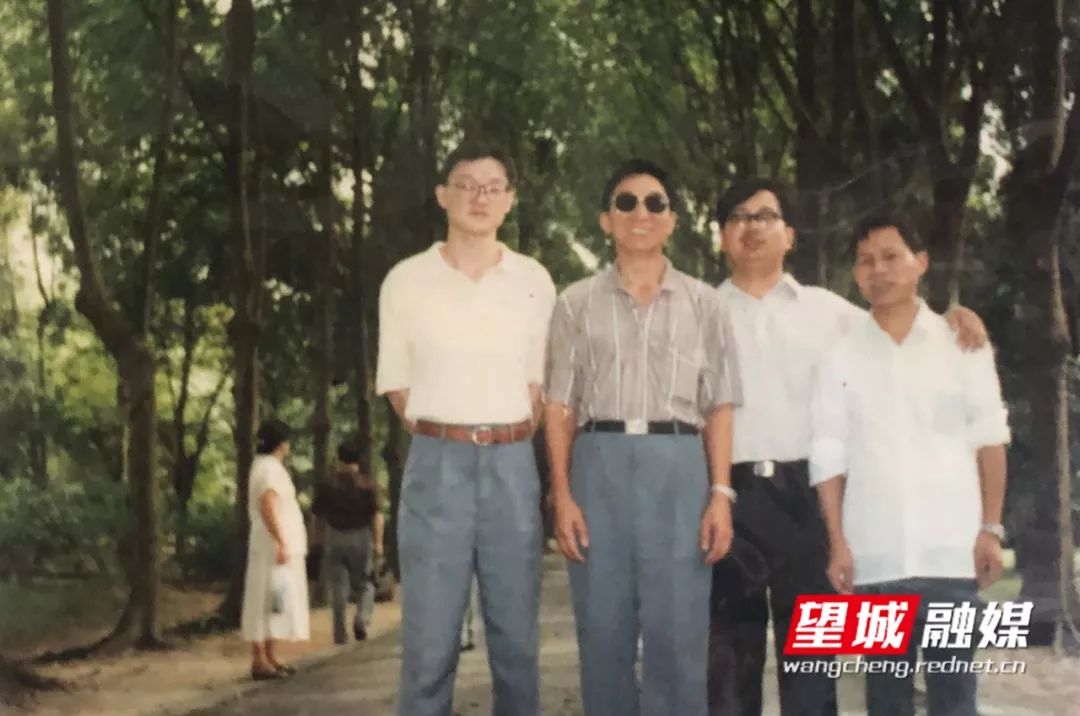

“教书育人是一份沉甸甸的责任。”刘忠东表示,后来他调到了田心高中教书,并于1979年通过考试正式成为一名公办教师,就职于望城县一中,一呆就是四十年。“当时我得知物理教研组组长杨汝康老师讲课讲得很好,为了向他学习,我每天都坚持去听他一堂课,从高一到高三的三年课程我都跟着学生们重学了一遍。”为了充实自己,1985年,刘忠东脱产进修,进入长沙市教师进修学校学习,获得大专文凭,并重回望城一中教书。

▲刘忠东(右一)与进修同学们在校园

“无论什么事,不做则已,做就要做到最好。我是这么想的。”刘忠东说。正是他这种精益求精的态度,刘忠东带出了一批又一批优秀学生,还获得了“全国优秀教师”荣誉。

退休不退岗 继续发挥光和热

“我到60岁的时候,带的是高二班,还有一年就高考了。我寻思着临时换老师也不行,学校也找我商量,于是我就晚了一年退休。”2007年,61岁的刘忠东正式退休,但到2012年,由于望城一中扩招,物理老师人手不够,刘忠东又被返聘回原岗位,继续发光发热。

▲刘忠东向记者展示他的课件

“返聘上岗之后,学校用的都是多媒体设备,我不会用。只能麻烦年轻的老师教我。就这样,我学会了用电脑。”刘忠东感慨,对比以前的胶片幻灯片,电脑使用无疑大大便利了教学工作。“以前的课件都是自己在玻璃上写字再投射到墙上;后来省里统一下发幻灯片,比如分析受力,第一张胶片上就是一个物体,影像会通过幻灯机投射到屏幕上,再叠上一张,就会出现它的受力情况。”

▲参观物理实验室

“现在望城一中的硬件设施都是后来建设的。我刚来的时候学校旁边都是山,体育馆、科技馆、图书馆、实验室这些现代化的教学楼,在以前更是想都不敢想。”刘忠东说。

栉风沐雨七十载,当年的孩童已成为古稀老人。退休之后刘忠东仍然坚持读书学习,也喜欢到望城一中校园内散步,看看这些朝气蓬勃的孩子们。他说这是习惯,没什么特别的。但对于他曾经带过的学生而言,刘忠东就是一座灯塔,引领着他们一路前行……

来源:望城区融媒体中心

作者:谭甜

编辑:谭甜

本文为望城新闻网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。